日本橋&日本橋川(四つの広場)散策part1

盛夏の候、皆様お変わりなくおすごしでしょうか。

今回は江戸時代日本の経済と商業の中心とも呼ばれた日本橋と日本橋川に架かる名橋「日本橋」とその袂にある四つの広場を二回にわけて散策してみました。

■【滝の広場から見た日本橋と日本橋川】

■現在の橋は明治44年(1911)に架設され、第19代目です。

■橋の設計は米本晋一、装飾様式は妻木頼黄、装飾制作は彫刻家の渡辺長男

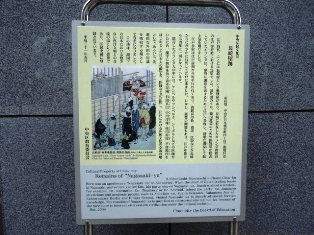

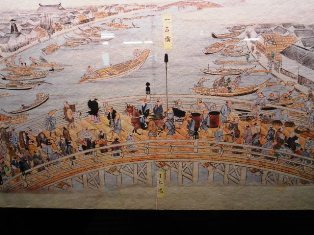

■煕代照覧絵巻(1805年頃)の日本橋と日本橋川

■この絵巻は中央通りの地下コンコース壁面に設置されています。

日本橋の説明板の内容は以下の通りです。『日本橋がはじめて架けられたのは徳川家康が幕府を開いた慶長八年(1603)と伝えられています。幕府は東海道をはじめとする五街道の起点を日本橋とし、重要な水路であった日本橋川と交差する点として江戸経済の中心となっていました。橋詰には高札場があり、魚河岸があったことでも有名です。・・・現在の日本橋は東京市により、石造二連アーチの道路橋として明治44年に完成しました。橋銘は第15代将軍徳川慶喜の筆によるもので、青銅の照明灯装飾品の麒麟は東京市の繁栄を、獅子は守護を表しています。橋の中央にある日本国道路元標は、昭和42年に都電の廃止に伴い道路整備が行われたのを契機に、同47年に柱からプレートに変更されました。プレートの文字は当時の総理大臣佐藤栄作の筆によるものです。平成十年に照明灯装飾品の修復が行われ、同十一年五月には国の重要文化財に指定されました。・・・平成十二年三月 中央教育委員会』

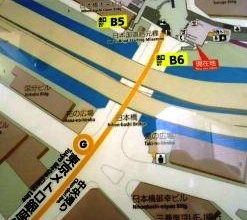

■半蔵門線改札を出て出口6番から地上に出てみますと右斜め前に三越前駅にある百貨店が目に入ってきます。手前は中央通りと横断歩道です。

■三越前駅より 地下鉄(東京メトロ銀座線・半蔵門線)

■三越前駅下車 B6出口より徒歩約2分

■日本橋の橋の袂には四つの広場があります。左側には【乙女の広場】が見えます。 ここには江戸時代に魚河岸があった場所です。ここは築地市場の前身で関東大震災後に築地市場に移転したそうです。左から「説明板」、「乙女の像」、「日本橋魚市場発祥の地」碑が並んでいます。

■日本橋の入口の前にある「獅子像」です。獅子の前脚で押さえているのは東京の紋章の盾だそう

です。この盾で東京を守護しているのでしょうか。こちらの獅子像は口を開けています。

■前から見た麒麟像と反対側から見た麒麟像です。

■この麒麟は伝説上の動物で繁栄をイメージしているそうです。

■三越前駅側日本橋の中央にある【2対の麒麟の像】 真ん中の柱のデザインは松と榎だそうです。

■ここは映画【麒麟の翼】の撮影現場になった場所です。

■「ここは日本の道のスタート地点この翼はここから日本中に飛び立っていけるようにと願いをこめて作られたそうです。」というセリフが印象に残っています。

■麒麟の翼はまさに大空に羽ばたいて行こうとする躍動感が感じられますが、なぜか高速道路が屋根になっていて飛び立つのを邪魔しているようで大変残念です。。

■ 【滝の広場】側と【花の広場】側にある【日本橋】のプレート

■【滝の広場】南詰東側にある「獅子像」です。

■【滝の広場】南詰東側

■

■

■船着き場

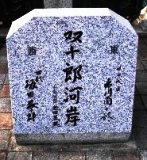

■双十郎河岸 ■日本橋クルーズ案内時刻表

■西 坂田藤十郎 ■ 東 市川団十郎

平成23年は日本橋架橋100年記念の年でした。江戸歌舞伎12代目市川團十郎、関西歌舞伎4代目坂田藤十郎の二人に因み船着場が「双十郎河岸」と命名されたそうです。

■次は滝の広場を後にして横断歩道を渡って向かい側の「花の広場」に向かいます。

それでは今日が素晴らしい一日でありますように!!

いってらっしゃいませ。!!

m(_ _)m

担当:S.S