茶の木神社(布袋尊)

落ち葉が風に舞うころになりましたが、皆様ご機嫌いかがでしょうか。

今回、布袋尊が祀られている茶ノ木神社を散策致しました。

茶ノ木神社は日本橋七福神巡りでお参りする神社のひとつでございます。

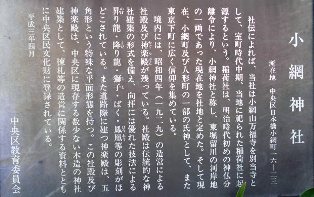

茶ノ木神社の由緒説明文が鳥居のすぐ横にありました。内容は以下の通りでございます。

「お茶ノ木様」と町内の人々に親しまれている茶ノ木神社は倉稲魂大神(ウカノミタマオオカミ)で伏見系の稲荷様です。

昔この土地は徳川時代約三千坪に及ぶ下総佐倉の城主大老堀田家の中屋敷であって、この神社はその守護神として祀られたものである。

社の周囲に巡らされた土堤芝の上に丸く刈り込まれた茶ノ木がぐるりと植え込まれ、芝と茶の木の緑が見事であったと伝えられている。

その中屋敷内は無論のこと周囲の町方にも永平火災が起こらなかったため、いつのころから誰言うとなく火伏せの神と崇められ、堀田家では年一回初午祭の当日だけ開門して一般の参拝を自由にされた由「お茶ノ木様」の愛称で町の評判も相当であったと伝えられている。

また、新たに昭和60年布袋尊をご遷座合祀申し上げて日本橋七福神詣りに加わることなりました。」

※遷座(せんざ)とは神仏の座をほかへ移すこと

■茶ノ木神社鳥居(正面)

■茶ノ木神社鳥居(左側)布袋尊の旗

「布袋尊は実在した中国唐代の禅僧で、阿弥陀菩薩の化身いわれています。福徳円満の相が喜ばれ、世の清濁を併せ呑む大きな腹をして袋の中にいっぱいの宝物を入れ、人々に福徳大願を成就させる和合成就の神様として崇められています。」『茶ノ木神社(布袋尊)の由緒説明文より』

■東京メトロ半蔵門線水天宮前駅より徒歩5分

■住所:中央区日本橋人形町1-12-10

■東急ステイ日本橋より徒歩16分

■茶ノ木神社鳥居(右側)茶ノ木神社の旗

日本橋七福神巡りは正月3が日にお参りなさいますとよりご利益があるそうでございます。当ホテルから徒歩16分程の場所にございますので、水天宮、人形町の方面観光のおりには一度、お立ち寄りくださいませ。東急ステイ日本橋のご利用もお待ち申し上げております。

それでは今日もまた充実した一日でありますようお祈り申し上げます。

m(_ _)m

担当:S.S

⇒

⇒

⇒

⇒